动态vs静态足底压力分布系统差异解析:哪种更适合步态矫正?

一、数据采集维度差异

静态系统通过单次站立状态下的压力分布捕捉足部形态特征,主要测量足底压力峰值、左右脚重心分布及足弓接触面积等参数,适用于快速筛查扁平足、高弓足等结构性异常。

其优势在于高分辨率传感器(通常每平方厘米40个以上感应点)可精准呈现足部与支撑面的接触形态,但仅反映静止状态下的生物力学特征。

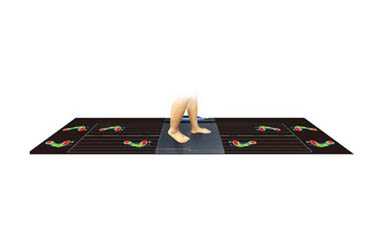

动态系统则通过连续压力传感器阵列(如电容式或压阻式)捕捉行走、跑步等运动过程中的压力变化,可记录压力中心轨迹、步态周期中各阶段压力分布比例及足部触地顺序等时间序列数据。

德国产动态测量平板甚至支持同步肌电信号采集,实现压力分布与肌肉活动的关联分析。这种多维数据更贴近真实步态特征,尤其擅长发现功能性代偿问题。

二、临床应用效能对比

在步态矫正场景中,动态系统的核心价值体现在三个方面:

异常步态识别:可检测足内翻/外翻、过度旋前等动态失衡模式,例如扁平足患者在步态推进期常出现骰骨区域异常高压,而静态检测难以捕捉此类瞬时现象;

矫正效果验证:通过对比矫形鞋垫使用前后的动态压力分布,可量化评估足底压力重分布效果,如减少前足峰值压力15%-30%;

运动模式重建:动态数据可指导步态训练,例如通过实时压力反馈调整触地角度,使患者步态对称性提升20%以上。

静态系统则更适用于矫形器具设计,其高精度足弓轮廓数据(精度达0.5mm)能指导3D打印鞋垫的支撑结构参数计算,确保静态承重时足部力线正确对位。但对于步态周期中动态力传递异常的矫正,其数据支撑明显不足。

三、技术局限与适配场景

静态系统因硬件成本较低(约为动态系统的1/3)、操作简便,仍是基层医疗机构筛查足部结构性病变的首选。

但其单次采样的特性可能掩盖代偿性步态,曾有研究显示38%的足弓塌陷患者在静态检测中呈现“假性正常”压力分布。

动态系统虽能全面反映步态特征,但存在两大应用壁垒:

数据解读复杂度高,需结合步速、步频等参数建立多变量分析模型;

空间分辨率受限,行走状态下的传感器采样频率(通常100-500Hz)与空间精度难以兼得,可能遗漏局部高压点细节。

四、选择策略与趋势融合

对于儿童步态矫正,动态系统更具优势:其可捕捉跳跃、奔跑等多样动作模式,结合六轴陀螺仪数据更能全面评估发育期足部适应性变化。而术后康复患者则需静态/动态联合评估,静态数据确保骨骼对位准确,动态数据监测肌肉协同效率。

当前技术已出现融合趋势,如部分设备通过“静态高精扫描+动态压力追踪”的双模设计,既可获取毫米级足弓形态,又能分析步态周期中的压力迁移规律。

这种集成方案使矫正方案设计误差降低至3%以内,成为精准康复的新标准。

0755-86131192

0755-86131192 2025-03-17

2025-03-17 返回列表

返回列表

0755-86131192

0755-86131192